|

|

お問合せTEL:03-6807-8813

|

|

|

|

|

|

おもちゃ図書館ってどんなところ?

|

|

「おもちゃ図書館(トイライブラリー)」は親子で、

またボランティアと一緒に、たくさんのおもちゃの中から

好きなものを選んで自由に遊ぶことができ、

家でも遊べるように貸し出しをするところです。

おもちゃ図書館がスタートした当時(1983年頃)は、

障害のある子どもとその兄弟姉妹のための活動でしたが、

現在は障害のある子もない子も共に遊び、交流し、

育ち合う場となっています。

|

|

| あそびは生きる力 |

子どもたちの生活は、そのままが「遊び」であり「遊び」が生活そのものと言っても過言ではありません。子どもは「遊び」を通して学習し、心身の機能を発達させるのです。

「楽しく遊んでいるうちに」さらにコミュニケーション力、生活力、社会性を身に着けます。おもちゃ図書館には(幼稚園・学校等の集団とは違う)地域の高齢の方から赤ちゃんまでが集え、障がいのある人もない人も共にふれあい、一緒に遊んでいるうちに、様々な力を身に着けてまいります。人と人が触れ合う「遊び」が大事です。

人と人が支えあう楽しい活動である「おもちゃ図書館」の輪がさらに広がることを願っています。

|

| おもちゃ図書館の一日 |

開館準備 開館準備

|

|

|

「今日はあの子くるかな~?」 |

|

|

|

|

|

|

|

開館 開館

|

|

|

「こんにちは~」名前を書いたり、

前に借りたおもちゃを返したり・・・ |

|

|

|

|

|

|

|

おもちゃであそぼう おもちゃであそぼう

|

|

|

開館時間内なら、

いつ来ても、

帰ってもOK! |

|

|

|

|

|

|

|

貸出し 貸出し

|

|

|

気に入ったおもちゃは借りられます。

※貸出しをしていないところもあります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

片付け 片付け

|

|

|

おもちゃを片付け

終了です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

閉館 閉館

|

|

|

またどうぞ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

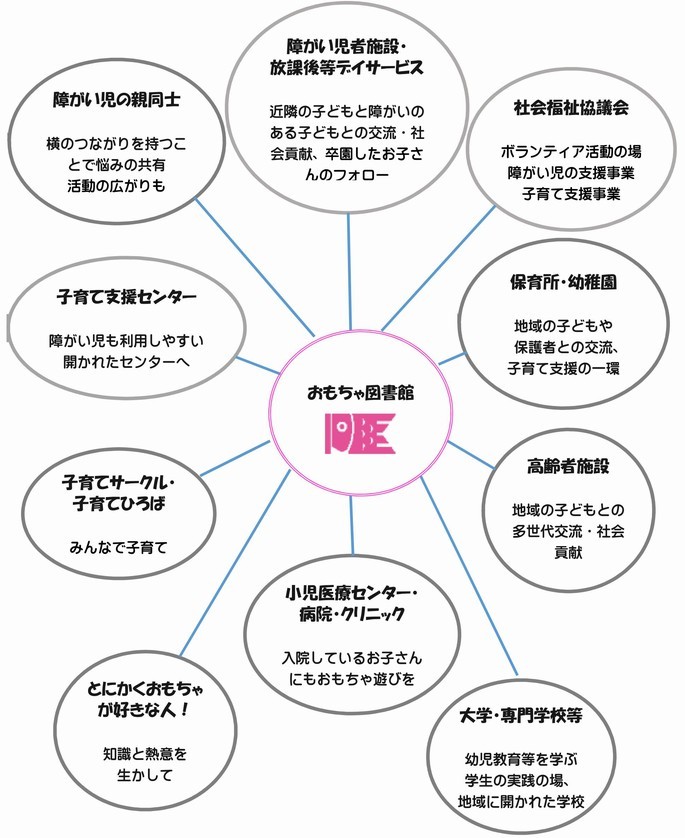

| だれが・どこで・いつ? |

おもちゃ図書館には、いろいろなタイプがあります。 おもちゃ図書館には、いろいろなタイプがあります。

設立当初は、障害児のための活動だったので、親やその友人がボランティアで始め(設置)、運営し、 設立当初は、障害児のための活動だったので、親やその友人がボランティアで始め(設置)、運営し、

社会福祉協議会が協力することで、全国に広がりました。

開館場所は、主に公共施設を利用していますが、個人宅や地域の子育てサロンなど、様々な場所で 開館場所は、主に公共施設を利用していますが、個人宅や地域の子育てサロンなど、様々な場所で

開催されています。最近は、障害児の児童デイサービスや老人ホーム等、施設の地域交流や社会貢献活動の

一環として取り組むところが増えています。

おもちゃ図書館の開館日(やっている日)は、1~4回/月、2~4時間/1回くらいが多いのですが、 おもちゃ図書館の開館日(やっている日)は、1~4回/月、2~4時間/1回くらいが多いのですが、

毎日開館している常設館もあります。

|

設置者と運営者によって、いろいろなパターンがありますが、

それぞれのニーズに合った自由な形で活動していることが、

おもちゃ図書館の特徴のひとつです。 |

|

|

Q:だれがやっているの?

・障がい児の親同士、ボランティア養成講座修了者、おもちゃが好きな人、子どもと遊びたい人、女性団体等

⇒ ボランティアグループ

・老人ホーム、大学、障害関連施設等 ⇒ 社会貢献活動

・行政、保育所、子育て支援センター等 ⇒ 子育て支援等事業の一環

Q:どこで活動しているの?

・公共性のあるところ(福祉センター、公民館、コミュニティーセンター等)

・障害児関連(児童通園施設、放課後等児童デイサービス等)

・子ども関連(子育て支援センター、保育園、児童館等)

・地域で(空き店舗、子ども食堂、○○カフェ、自宅等)

・その他(老人ホーム、病院・医院、教会・寺院、空き教室等)

Q:あそべる人(対象)は?

・どなたでも利用できるところが多いですが、障がい児のみ、未就学児まで等限定しているところもあります。

☆お近くのおもちゃ図書館を調べてみましょう。 → どこにあるの 一覧

|

| 広がる活動 |

おもちゃ図書館には、通常の開館以外にいろいろな活動を行っている所があります。 おもちゃ図書館には、通常の開館以外にいろいろな活動を行っている所があります。

レジャーライブラリー ~「おもちゃであそぶ」から発展して~ レジャーライブラリー ~「おもちゃであそぶ」から発展して~

通常の開館の他に、クリスマス会などのイベント、音楽やアート、調理実習、

バス旅行、青年学級(障がいのある人の余暇活動)などを実施する活動を

「レジャーライブラリー」と位置付け、多種多様に幅広く実施されています。

※主に成人になった障がいのある人が充実した余暇活動を過ごすために始まりました。

移動おもちゃ図書館 ~地域の様々な場所やイベントで~ 移動おもちゃ図書館 ~地域の様々な場所やイベントで~

病院や老人施設、児童館などの様々な施設、また地域のイベントなどに出向いて

おもちゃ図書館を開館すること「移動おもちゃ図書館」とよんでいます。

手作りおもちゃの製作 布や木の手作りおもちゃ 手作りおもちゃの製作 布や木の手作りおもちゃ

障害のあるお子さんのために始まったおもちゃ図書館。その子どもの発達や

成長に合わせて、布や木でオリジナルのおもちゃを製作しているおもちゃ

図書館がたくさんあります。 → おもちゃっておもしろい

|

| おもちゃ図書館のはじまり |

世界のはじまり 世界のはじまり

1935年、世界第恐慌時代のアメリカ、ロサンゼルス南西部の10セントストアの店長が、8歳~10歳くらいの

子どもたちが店のまわりをぶらついたり、おもちゃを盗んだりすることを、地域の学校に報告しました。

家が貧しいためおもちゃを買ってもらえない子どもたちがいることを知った校長が、社会的資源として

トイ・ローンのシステムを作り、おもちゃの貸し出しを始めました。

児童の健全育成のために始められたこの「トイ・ローンシステム」が、世界最初のおもちゃ図書館であると

考えられています。(諸説あり)

障害児のためのおもちゃ図書館は、1963年スウェーデンで障害のある子どもの二人の母親がおもちゃを交換

したことから、現在のおもちゃ図書館の原型と言える活動が、「レコテク」と言う名称で始まりました。

スウェーデン語で「遊ぶもの=おもちゃ」の“レコ”と「コレクション」の“テク”から作られたこの名称は、

デンマークや韓国でも使われています。

スウェーデンからヨーロッパ各地に広がった、障害のある子どものためのおもちゃ図書館は、

「トイ・ライブラリー」として、イギリスで大きく発展しました。

日本のはじまり 日本のはじまり

日本最初のトイライブラリーは、1975年大阪で、西ドイツで研修を積んだ辻井正氏によって、スウェーデンの

「レコテク」をモデルに開設されました。おもちゃによる治療療育を目的としていました。

ボランティアが運営するおもちゃ図書館第一号は、国際障害者年の1981年、デパートでおもちゃのコンサルタントを

していた小林るつ子氏と主婦ボランティアによって、東京都三鷹市に誕生しました。

当時は、障害のある子どもは訓練や療育が中心で、気軽に遊べる場がほとんどありませんでした。

障害のある子どもとその兄弟姉妹が安心して遊べる場、保護者が気兼ねなくほっとできる場を求める機運があり

「障害のある子どもたちにおもちゃの素晴らしさと遊びの楽しさを」との願いと共に、おもちゃ図書館は全国各地に

広がりました。

現在は、障害があってもなくても、共に遊び、交流し、育ち合う「居場所」として、一人ひとりの違いを認め合い、

共に生きる「地域づくり」を目指しています。

|

| 世界のおもちゃ図書館 |

国際トイライブラリー協会(ITLA) 国際トイライブラリー協会(ITLA)

- International Toy Library Association -

国際トイライブラリー協会(ITLA)とは 国際トイライブラリー協会(ITLA)とは

世界各国のおもちゃ図書館の協会(団体)や世界中の個々で開設する

おもちゃ図書館などで構成されている非営利の国際組織で、おもちゃの

図書館全国連絡会も会員となっています。

コンチネンタルグループは、ヨーロッパ(1996年~)、アジア(2004年~)に続き、2017年のオランダ大会で

アメリカ大陸も結成されました。

※トイライブラリー活動は、ITLA加盟国と非加盟国を合わせると、世界で50を超える国で実施されています。

ITLA国際会議 ITLA国際会議

1978年イギリス/ロンドンに於いて初めて開催され、その後3年に一度各国で、世界各国のおもちゃ図書館の仲間達

が集まり、経験とアイデアの交換・交流を通し、世界中の障害のある子どもをはじめ、すべての子どもたちを

取り巻く「遊び」の環境を豊かにすることを目的に開催されてきました。

日本からの国際会議の参加は、第1回~3回まで、愛知県心身障害者コロニーの職員が参加。

1987年カナダ/トロントで開催された「第4回国際会議」から、おもちゃの図書館全国連絡会より出席しています。

1999年「第8回国際会議」は、アジア圏初となる、日本/東京で、都内3会場(国際連合大学・こどもの城・国立

オリンピック記念青少年総合センター)で開催しました。

|

☆ITLA国際会議 回/年/開催国 |

|

☆ITLAアジア会議 回/年/開催国 |

|

第 1回 1978年 イギリス/ロンドン

第 2回 1981年 スウェーデン/ストックホルム

第 3回 1984年 ベルギー/ブリュッセル

第 4回 1987年 カナダ/トロント

第 5回 1990年 イタリア/トリノ

第 6回 1993年 オーストラリア/メルボルン

第 7回 1996年 スイス/チューリッヒ

第 8回 1999年 日本/東京

第 9回 2002年 ポルトガル/リスボン

第10回 2005年 南アフリカ/プレトリア

第11回 2008年 フランス/パリ

第12回 2011年 ブラジル/サンパウロ

第13回 2014年 韓国/ソウル

第14回 2017年 オランダ/ライデン

第15回 2019年 南アフリカ/ヨハネスブルク |

|

第1回 2004年 韓国/ソウル

第2回 2007年 マレーシア/クアラルンプール

第3回 2010年 シンガポール/シンガポール

第4回 2013年 日本/東京

第5回 2016年 台湾/台北

|

|

|

|

|

ITLA(国際トイライブラリー協会)の ITLA(国際トイライブラリー協会)の

第16回国際会議が、オーストラリアで開催されました。

ITLA(国際トイライブラリー協会)の第16回国際会議が、オーストラリアのメルボルンで3月3日~7日に

開催されました。開会式での基調報告、その後ワークショップ(日本からも発表)、スタディツアーやおもちゃ

フェアなどが開かれ、15か国から参加がありました。会議には、日本おもちゃ図書館財団から山科誠代表理事、

おもちゃの図書館全国連絡会から髙村豊副理事長が参加し、各国の代表と交流を深めました。

●報告資料:

「WORLD PLAY DAY」 「WORLD PLAY DAY」

国際トイライブラリー協会が提唱する

「WORLD PLAY DAY」 ワールドプレイデイ

1999年に第8回国際会議を日本で開催した際、当時ITLA会長だった、

キム・フリーダ氏(韓国トイライブラリー協会代表)が、「WORLD

PLAY DAY」を設け、「あそび」の大切さや意義を再認識しようと提唱いたしました。

それを受け、2001年イタリアで開催されたITLAのボードミーティングにおいて、5月28日を

「WORLD PLAY DAY」に決定いたしました。

※5月28日は、カナダで開催された、第4回国際会議において、ITLAを結成することを正式に決定した

記念日です。

~おもちゃの図書館全国連絡会が薦める~

「WORLD PLAY DAY ~5月28日遊びの日~ 」

こどもにとって「あそび」は、呼吸をしたり食べたりすることと同じように自然そのものであり、生活そのものです。

「あそび」は、人と人との関わりやふれあいを通し愛情を感じ、人間関係を形成し、生きる力を育てるものです。

「WORLD PLAY DAY~5月28日~遊びの日」は、いろいろな世代の人々がおもちゃ遊びやゲーム、

伝承遊びやおもちゃ作りなどを通し、コミュ二ケーションを深めながら楽しい一日を過ごし、みんなで「あそび」の

大切さや意義について再認識する日です。

特別なイベントを企画したり、たくさんの経費をかけたりして取り組むものではありません。

とにかく、みんなで一緒に遊び、「あそび」の楽しさを実感しましょう!

世界遊びの日ソング 楽譜: 世界遊びの日ソング 楽譜: 再生: 再生:

|

|

|

| ~おもちゃの図書館全国連絡会は、全国にあるおもちゃ図書館活動のネットワークを組織し情報の共有や交流を目的に活動している団体です~Copyright (C) 2001- 認定特定非営利活動法人 おもちゃの図書館全国連絡会 All Rights Reserved. |